东城区作为马克思主义在中国最早的系统传播地和中国共产党的重要孕育地,培养和造就了一大批廉洁奉公的中国共产党重要创始人与早期成员。东城区纪委监委与区委党史办联合开设“党史中的清廉故事”专栏,回顾革命先辈在东城这片红色沃土上的清廉事迹,激励广大党员干部永葆廉洁本色,厚植为民情怀。

赵世炎:燃己为炬 清廉如钢

图:赵世炎像

他是中国共产党早期杰出的无产阶级革命家、著名的工人运动领袖。他是坚贞不屈、顶天立地的共产主义战士。他把党的事业看得高于一切,丝毫不考虑个人的利益得失,充分体现出无产阶级革命家的高尚情操。今天,让我们走近赵世炎烈士,感受他那“燃己为炬,清廉如钢”的赤诚风骨。

赵世炎(1901年—1927年),字琴荪,号国富,出生于四川酉阳县(今属重庆市)龙潭镇的一个地主兼工商业主家庭。赵世炎自幼聪颖好学,1915年,考入北京高等师范学校附属中学(今北京师范大学附属中学),首次来到北京。1919年,五四运动中,赵世炎被推举为高师附中学生会总干事,作为示威游行的前线指挥部——“十三校代表联会”成员之一,在示威游行中冲锋在前。一同参加五四运动的许德珩评价说:“十三校代表中,有两个聪明人,赵世炎、瞿秋白。赵世炎出主意很多,出力很多,他在五四运动中的成绩,不可磨灭。”

图:赵世炎在北京高等师范学校附属中学读书时参加五四运动的合影(前排左一为赵世炎)

1919年秋,赵世炎加入少年中国学会,并在李大钊的指导和影响下,开始系统学习、研究马克思主义。1920年,怀着对真理的渴求,赵世炎赴法国勤工俭学。赵世炎英语、法语都很出色,报考法国任何一所学校都不在话下。作为“留法勤工俭学运动主要奠基人”的李石曾极力想挽留这位才华横溢的有为青年在华法教育会做个文牍,但赵世炎坚定地回答:“我不做文牍,我要去做工。”

赵世炎住在戈德弗鲁瓦大街十七号一个六平方米左右的房间里,坚持每天“8+3”小时的工作、学习计划,达到以工促学、工学兼进的目的。他脱下皮鞋西装,穿上工装,义无反顾地向巴黎郊外的赛克鲁铁工厂走去,一头扎进了最脏最穷困的劳工群众阵营里。在法国勤工俭学的三年时间里始终在最艰苦最劳累的工厂里做“马老五”,先后有三家法国钢铁厂留下了赵世炎的足迹。

1920年底,法国经济进入萧条期,加之国内资助资金减少,留法勤工俭学运动面临很大困难,有人就打起了退堂鼓。为此,赵世炎和李立三等发起创建了劳动学会和勤工俭学学会,主张在法国继续坚持勤工俭学,并向学生们广泛宣传马克思主义新思想。组织“进占里大”运动失败后,赵世炎单枪匹马逃到法国北方,隐姓埋名,靠打零工、做农活儿、下煤窑挣钱养活自己。

1922年赵世炎与周恩来等组建旅欧中国少年共产党(后改称旅欧中国共产主义青年团),是主要创始人之一。在艰苦的勤工俭学生活和复杂的斗争环境中,赵世炎展现了卓越的组织才能和坚定的革命信念,也锤炼了艰苦朴素、公私分明的生活作风。

图:1922年,旅欧中国少年共产党部分成员合影(前排左1为赵世炎,左4为周恩来)

1924年秋,应李大钊要求,赵世炎回国工作,先后任中共北京地方、北方区委等多项重要领导职务,协助李大钊领导北方各省的斗争,并主编北方区委机关刊物《政治生活》。

当时的北京,政治环境异常险恶。赵世炎化名“施英”,在北大红楼等地秘密开展工作。在《政治生活》上,他撰写、编辑了大量宣传马克思主义、指导革命斗争的文章,产生了巨大影响。陈延年说,赵世炎的文章像柳敬亭说书,看了第一篇就想接着看第二篇。

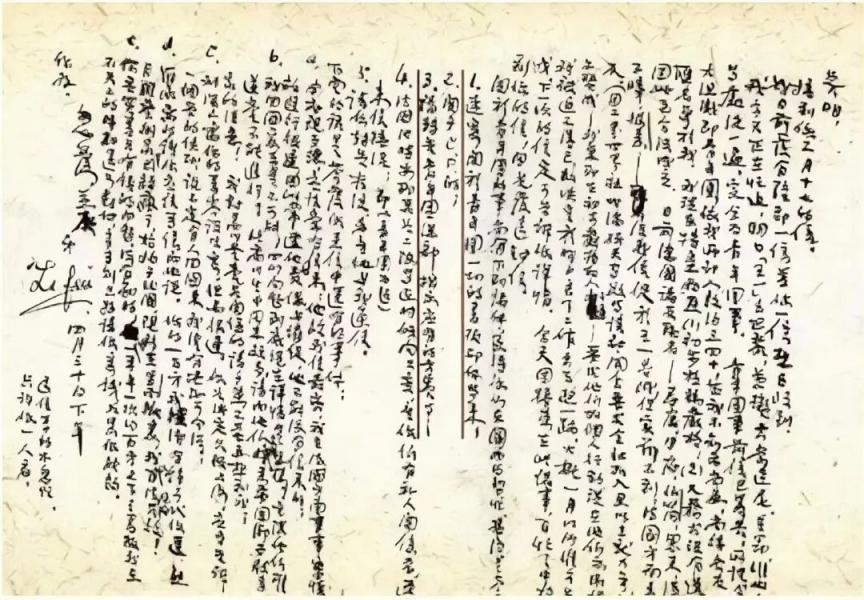

图:赵世炎1922年4月30日给吴明(陈公培)的信手稿

在北方区委工作期间,赵世炎与妻子夏之栩居住在东城一带的简陋出租屋内,家具寥寥,陈设简单。他常年穿着一件旧的蓝布长衫或中山装,饮食上更是粗茶淡饭,能饱腹即可。夏之栩后来回忆道:“世炎的收入,常常是左手进,右手出,家里难得有余钱。他总说:‘我们有饭吃,有衣穿,就很好了。前方的工人、学生们,还有许多同志比我们困难得多。’”这种“富”于革命、“穷”于自身的经济状况,是赵世炎那一代许多共产党人真实生活的写照。

在北方区委,赵世炎不仅负责宣传和工运,有时也经手党的活动经费,数额颇巨。在白色恐怖下,管理这些经费不仅责任重大,更是对操守的严峻考验。赵世炎常对经手钱财的同志说:“党的钱,是千百万劳苦大众的血汗,是革命的血脉,一分一厘都要用在最需要的地方,我们个人绝不能占用。”

1927年7月2日,因叛徒出卖,赵世炎不幸被捕。在狱中,受尽酷刑,依然坚贞不屈的他对狱友们说:“革命是要流血的……不能有丝毫害怕,越怕越没有希望。”他把敌人的监狱和法庭当成讲坛,大义凛然地宣传党的主张和共产主义理想。他慷慨激昂地说:“志士不辞牺牲,革命种子已经遍布大江南北,一定会茁壮成长起来,共产党必将取得胜利。”7月19日,因害怕前往刑场路上被共产党人劫法场,赵世炎在监狱里被敌人砍下了头颅,但他的身躯依然挺立不倒,吓得刽子手胆战心惊。

“武陵山青酉水长,烈士英名放光芒”。赵世炎克己奉公、清正廉洁的一生,像一支熊熊燃烧的火炬,燃尽了自己,照亮了黑暗;火炬不熄,青山常在,他清廉如钢的精神品格和革命风范,永远值得我们学习与传扬。

更多热点速报、权威资讯、深度分析尽在北京日报App

富华优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。